Cuando uno piensa en lluvias de estrellas fugaces (meteoros) inmediatamente le viene a la cabeza las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que tienen lugar en agosto. Sin embargo las Perseidas no son necesariamente la lluvia más espectacular del calendario. Las Gemínidas, que nos visitan todos los años durante la primera quincena de diciembre, son tanto o más llamativas.

“El culpable”

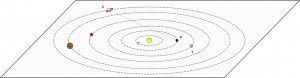

Las Gemínidas están asociadas a los pequeños restos de polvo dejados a lo largo del tiempo por 3200 Phaetón, un asteroide de unos 5 km de diámetro que pertenece a la familia de asteroides Apolo, un pequeño grupo de asteroides con órbitas que los acercan mucho al Sol.

Y sí, hemos dicho asteroide. Normalmente asociamos las estrellas fugaces a restos dejados por cometas, pero la distinción entre cometas y asteroides a veces no esta tan clara. En realidad las características físicas de Phaetón parecen ser las de un núcleo cometario que tras numerosos paseos por las proximidades del Sol ha perdido la mayor parte de sus elementos volátiles y presenta actualmente una actividad muy pequeña. De hecho se han detectado recientemente emisiones de polvo desde su superficie.

Cometa viejo o asteroide, la verdad es que la diferencia es más bien de nombre. No es el único cuerpo del sistema solar que, habiéndole clasificado como asteroide, nos ha sorprendido con un comportamiento cometario cuando ha tenido la oportunidad.

¿Cuándo?

La lluvia de las Gemínidas ocurre todos los años desde el 7 hasta el 17 de diciembre aproximadamente. Este año el máximo de actividad está previsto a las 19:00 del lunes 14 de diciembre (hora local, que corresponde con las 18:00 en Tiempo Universal).

Y, ¿a dónde mirar?

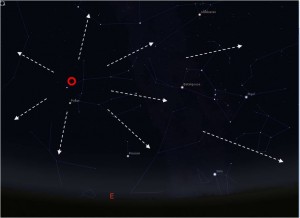

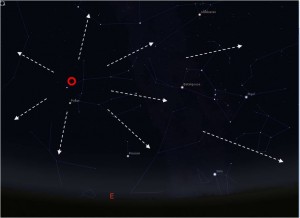

Cuando observamos una lluvia de estrellas fugaces en el cielo, todas ellas parecen surgir de una región muy concreta, casi un punto, de la bóveda celeste. Este punto se denomina radiante y en el caso de las Gemínidas está, como cabría esperar, en la constelación de Géminis. Castor y Pólux, los dos gemelos, son las estrellas más brillantes de esta constelación (Pólux más brillante que Cástor) y el radiante de las Gemínidas está muy cerca de Cástor.

En la figura se muestra la posición el cielo, visto desde cualquier lugar de Navarra, a las 22:00 h (hora local) del 14 de diciembre. Para encontrar a los gemelos y la posición del radiante, la llamativa constelación de Orión y las brillantes Sirio y Capella puede hacernos de guía.

El radiante de las Gemínidas se encuentra próximo a la estrella Cástor, en la constelación de Géminis.

El 14 de diciembre, visto desde Navarra, el radiante aparece por el horizonte Este sobre las 19:00 h. Coincidiendo con la hora del máximo de actividad, de acuerdo con las previsiones. Según avance la noche el radiante irá subiendo, alcanzando los 80o sobre el horizonte a las 3 de la mañana.

Saber la posición del radiante es importante, en primer lugar, porque no es el mejor sitio al que mirar para observar los meteoros. Por efecto de la perspectiva, los meteoros que se observan cerca del radiante suelen mostrar trazos cortos y ser más rápidos. Lo mejor es observar a cierta distancia del radiante, pero tampoco muy lejos, sobre una zona limpia y oscura del cielo. Por ejemplo, la fascinante constelación de Orión y sus alrededores es un buen sitio.

¿Cuántas estrellas puedo ver?

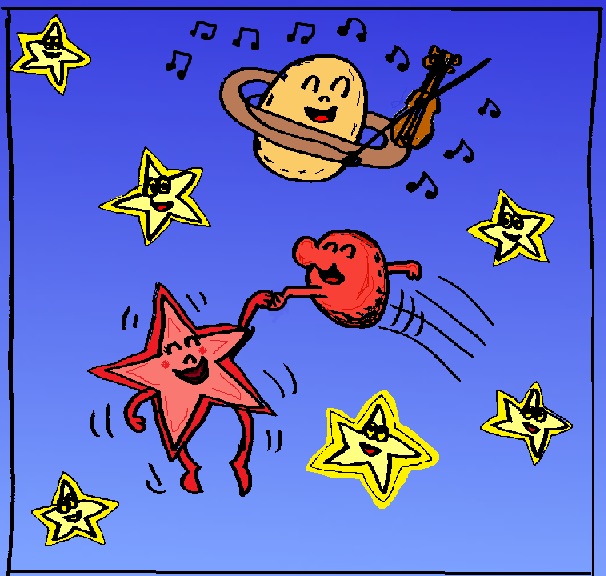

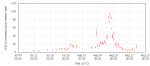

El ritmo de meteoros que produce una lluvia de estrellas se especifica mediante un parámetro llamado THZ (Tasa Horaria Cenital) que representa el número de meteoros que se verían si estuviésemos observando un cielo perfectamente oscuro, sin Luna, y con el radiante colocado en el cénit (sobre la vertical).

Típicamente las Gemínidas tienen un THZ de 120 meteoros/hora, la mayor de todas las lluvias anuales y mayor que el de las Perseidas (THZ=100 meteoros/hora). Hay que saber que si realmente salimos a ver las Gemínidas, o cualquier otra lluvia de estrellas, el número de meteoros que podremos observar es menor que el valor del THZ. Esto es debido entre otros factores a que el radiante no estará en el cénit; a que no podemos ver todo el cielo al mismo tiempo; a que puede haber algo de luz de la Luna (que ocultará los meteoros más débiles), etc. Como valor orientativo, a la hora del máximo, podemos esperar un ritmo de unos 50 meteoros a la hora, de los cuales solamente veremos una parte, ya que no es posible observar todo el cielo al mismo tiempo.

Brillantes y de velocidad media.

En cuanto a la observación de los meteoros: dos características básicas son importantes: brillo y velocidad. En cuanto al brillo, el de las Gemínidas es algo menor que el de las perseidas pero la diferencia no es grande. En cuanto a la velocidad, las Gemínidas entran en la atmósfera a unos 35 km/h, casi la mitad que la velocidad de entrada de las Perseidas (59 km/h), lo que viene a ser una velocidad media. Al ser más lentas, es más fácil observarlas, un punto a su favor.

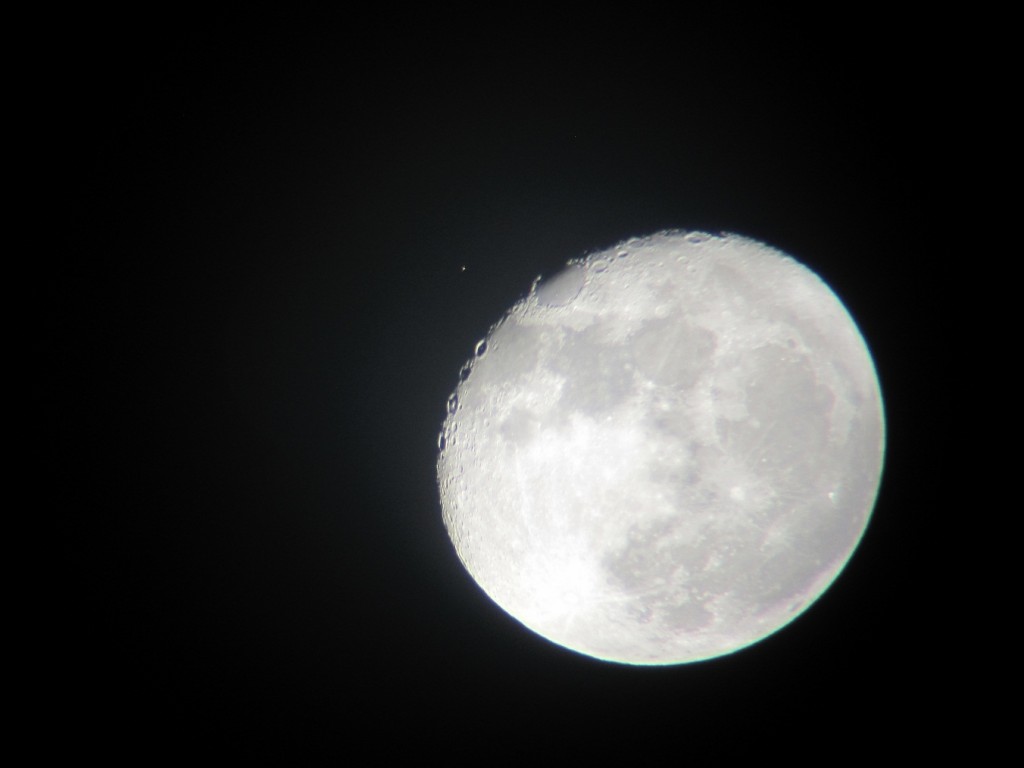

Este año la Luna se portará bien

Este año la Luna se encuentra en una fase muy favorable para la observación de las Gemínidas. El día 10 es Luna Nueva y el 14 de diciembre, el día del máximo, la Luna todavía está en fase creciente con solo un 12% de su superficie iluminada. Además se pone por el Oeste a las 21:00 horas, sólo dos horas después de que el radiante aparezca por el lado opuesto del cielo, por el Este.

En resumen, la Luna va a interferir muy poco en la observación, casi podríamos decir que nos invita a ver el espectáculo.

¡No te lo pierdas!

Un pequeño ejemplo

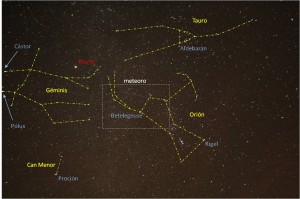

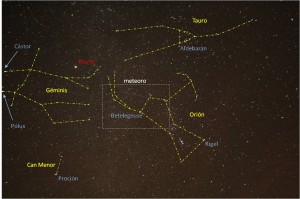

Para acabar, os dejo una imagen que tomé en diciembre de 2007. No es de gran calidad pero se aprecia un meteoro cuyo trazo puede extenderse hasta la posición del radiante, situada en la imgaen ligéramente por encima de la estrella Cástor. Para ayudar a la identificación de las constelaciones os dejo una versión anotada de la misma imagen. Casualmente esos días el planeta Marte estaba de paseo por Géminis.

Una gemínida captada en diciembre de 2007. Debido a la duración de la exposición las estrellas aparecen como pequeños trazos, debido al movimiento aparente de la bóbeda celeste. Foto del autor.

La misma fotografía anterior donde se identifican las principales constelaciones (amarillo) y las estrellas más brillantes (azul) y el planeta Marte (rojo). El recuadro señala la región de la imagen ampliada. Foto del autor.

Ampliación de la región recuadrada en blanco en la fotografía anterior, donde aparece el trazo dejado por el meteoro. Foto del autor.

.